第三版:文化·视点

图为尖山坡一角 潘运明 图

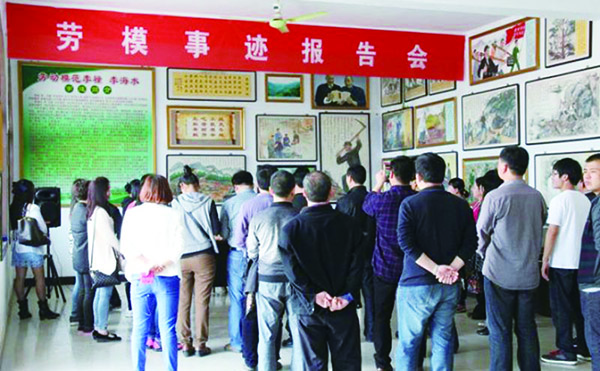

各届人士到尖山坡参观劳模纪念馆,领略劳模风采,学习先进事迹。 资料图

中秋时节,当一帮作家和文学爱好者登上宝丰西部观音堂林业生态旅游示范区尖山坡时,那密匝匝的树林遮住了阳光,幽静的山谷蝶飞蜂舞,在这秋意满山之时,探索的欲望不能不被勾起。一位文友说,这不是一般的树林,这是一片生长哲学的树林。

尖山坡的树林咋与哲学扯上关系了呢?二十年前,也是中秋节前后,当我第一次登上颇感陡峭的尖山坡时,在这片林荫下,聆听了李禄老人背诵的《矛盾论》。十多年来,有缘数次登尖山坡,数次在林子里聆听古稀之年的李海水稔熟朗诵《矛盾论》,随着两个哥哥先后故去,孤独的他面对杂草缠绕、鲜花繁茂的坟茔,在翠绿相伴里飘荡苍老的诵读声,那声音穿透林间,响遏行云。

上世纪60年代,李禄、李海堂(棠)、李海水三兄弟在尖山坡艰苦奋斗,开荒造林,使昔日的乱石坡变成林茂山青的绿荫地,创造了“艰苦奋斗、无私奉献”的精神,被誉为“当代愚公”。李禄被评为全国林业劳动模范,成为全国四届人大代表,受到过毛泽东、周恩来等老一辈党和国家领导人的亲切接见。时任省林业厅负责人的石振帮还把女儿石天酬送到尖山坡锻炼四年,更有全国各地的知识青年在这里接受锻炼。

1970年3月10日、9月24日的《人民日报》两次在重要版面大篇幅报道他们的先进事迹。1992年,李禄、李海水荣获全国绿化委员会颁发的绿化奖章。李禄、李海堂(棠)去世后,葬于尖山坡脚下。李海水带领家人,依然造林不止。经过数十年的治理,尖山坡等五个山头绿树成荫,满目苍翠,从山脚到山顶,茂密的树林就是劳模改造山河雄心壮志的“功劳簿”。2007年10月,尖山坡被河南省委宣传部命名为爱国主义示范教育基地。

正值中午,燥热依然,我们一行来到李禄纪念碑前,默念着镌刻的碑文,有阳光普照,有山岚轻浮,有鸟雀唧唧。循着劳模的足迹,漫步在树荫遮天、曲径通幽的青石小路上,感受着一代人所走过的道路,感受着林子里的哲学意味。孱弱的幼苗长成参天大树,乱石滚滚的秃山变成了绿色的海洋。云飞风起,兴满清秋,林荫深处,“老三篇”、《矛盾论》琅琅诵读声隐隐在耳边盘旋,劳模种植的树木成了山上的风景,风景里飘荡着哲学的云朵,在那段特殊时期,多少人把在这里学得的劳模精神、哲学思想带回家,带到全国各地。

哲学是什么?不少人会提出这样的疑问。哲学表达的是一种面对现实、心灵开放的本真的生存状态。柏拉图说:“哲学从惊奇开始”,人类在对世界的惊讶和注目中,放下了种种世俗的偏见,万物的本真展现出来,人类因此获得真正的自由,获得对世界的真理性认识。哲学是人类的一种实践智慧,是人与世界的本真互动中所呈现的智慧之光。在西方哲学传统中,“哲学”象征着对真理的追求、对人性的追问、对一切的怀疑。

哲学大师黑格尔说:“哲学的特点,就在于研究一般人平时自以为很熟悉的东西。”哲学是要去反思和揭示生活现象背后的本质或源头。黑格尔还把哲学比喻为在黄昏时起飞的猫头鹰,旨在说明哲学是一种对历史的“反思”活动,是一种自甘寂寞的沉思的理性。我国著名哲学家冯友兰先生说,哲学,就是对人生有系统的反思。

三位劳模用毕生的精力植树造林,更用最普通的思想追求真理,从而使这里的劳模精神赋予一种哲学思想,也使这里的一草一木、一山一石都赋予了特有的灵性。

时代造就了劳模,劳模见证了时代。劳模用艰苦奋斗创造了一种精神,一种惠及无数灵魂的永恒财富。随着时代的进步,随着发展步伐的加快,社会已步入信息化时代,在这个芸芸众生的大千世界里,人们各自行走在自己的轨迹上,演泽着苍翠年华,不同的机遇造就了不同的角色,时光可逝,而青山不老,劳模的哲学思想滋润着绿意满满的林木,正是哲学思想的灌溉,这片劳模之林已然融入新时代乡村振兴的大潮中,生长哲学的林子,挟着劳模的精神,在当下乃至将来都依然魅力无限,历久弥新。

作者简介:潘运明,宝丰县张八桥镇人。曾出版“蹚将刀客身影系列”纪实小说《乱世杆匪王老五》《草莽刀客》《白朗起义风云录》等十多部。现为中国报告文学学会会员、河南省作家协会会员、省非物质文化遗产(白朗起义传说)代表性传承人、许昌学院中原农耕文化中心研究员、宝丰县作家协会主席、宝丰文学院院长。