第三版:父城·故事

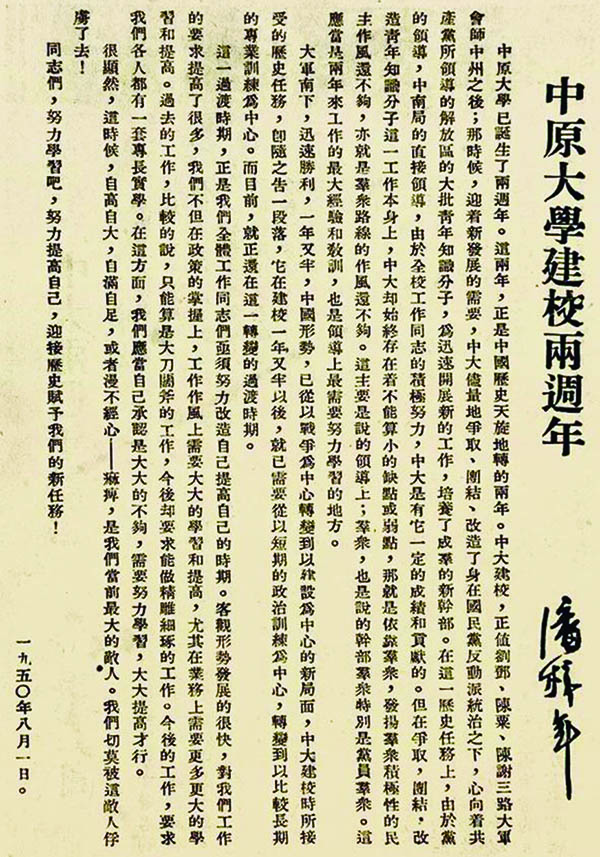

潘梓年为中原大学建校两周年纪念撰稿 图片来源网络

中原大学是在中国人民奋斗求解放即将取得伟大胜利的特殊历史时期,由中国共产党人所创建的一所特殊的革命大学。1948年8月2日,中共中央中原局、中原军区在驻地宝丰县召开的“八一”建军节纪念大会上,中原军区司令员刘伯承宣布中原大学在宝丰县肖旗乡大白庄村正式成立。中共中央任命范文澜为中原大学校长(范此时担任北方大学校长,后因其它原因未到任),潘梓年任副校长(主持全面工作,后任校长),孟夫唐任教务长。

潘梓年到学校后不久,就多方积极筹办校报校刊,认为这是一所学校必不可少的学习园地,也是大家交流思想和学术观点、宣传党的方针政策的重要阵地。于是《中大生活》周报和《改造》刊物终于面世。为了将进步青年迅速地培养、改造成为革命的知识分子,潘梓年专门在《改造》创刊号上撰写了《中原大学是这样一所大学》一文,全面论述了学校的办学宗旨。他指出:“中原大学,是适应目前的要求来办的一所大学。目前中原人民最大、最高、最迫切的需要,是把革命进行到底和迅速建设新民主主义的新中原;具体地说,就是全力支持大军南下过江,尽速恢复生产以至逐步发展生产,中原大学的教育就要能满足这个需要。中原大学的教育,就要能把一般的知识分子,改造成为革命的知识分子,以满足这个迫切的需要。”

中原大学正是在这一办学宗旨的指导下,活泼地创造着战时教育、革命教育为中心的教育方式。其特点是:

一、学制短而灵活。学校是以学习政治,改造思想,改造人生观,短期训练干部为目的的。学习时间一般为四个月左右,也有因工作需要提前结业,奔赴前线或各地党政机关。从中原大学1948年8月成立到同年底,先后有一、二大队学员和研究班学员提前结业,189人被分配到中原解放区和华东解放区党政机关工作。1949年4月初,解放军渡江前夕又有500多名学员结业,奔赴渡江前线和各地党政机关工作。

二、教育内容精简实用。学习期间,课程设置主要是《马克思主义基本原理》和《毛泽东思想》,以及《党在解放战争时期的方针政策》。在经过一段时间实践后,潘梓年认为在教育青年知识分子过程中,要结合实际、解决问题才会更加得力。因而在学校迁移开封后,他便提出增设《科学社观》,其主要内容着重讲授“劳动创造世界”“五种社会形态”“阶级与阶级斗争”“国家与革命”等,这对学员的思想改造起到了重要作用。

三、教学方式生动活泼。固定教员少,潘梓年就时常请中原局、中原军区的领导给学员上课,作专题报告。教材缺乏,除了千方百计求援外,他还组织一些有教学经验的教员,吸取老解放区工作经验,总结自己的经验,整理编印出一批教材及教学参考资料供学员使用。学员除了上课、听报告外,学校还组织他们参加社会调查,召开小型座谈会,总结交流自己的学习体会,充分调动与发挥教、导、学三方面的积极性。

中原大学建校初期,在潘梓年校长的正确领导下,学校吸引了中原各地区的大批青年学生纷纷前来报考,希望能来中原大学学习。为了满足这些青年学生学习的愿望,1948年11月中旬,中原大学在开封设立分校,开始招生。12月下旬,学校由宝丰县整体迁往开封,暂住河南大学校园。1949年5月,中共中央中原局决定中原大学南迁湖北省武汉,8月上旬学校完成南迁。1950年9月,潘梓年由副校长出任校长,并兼任学校分党委书记。1951年12月,潘梓年调离中原大学。来源:宝丰史志

潘梓年(1893-1972),江苏省宜兴县人,中国近代著名的哲学家和杰出的新闻斗士,潘汉年堂兄。创办了《新华日报》,并被毛泽东钦点为第一任社长,因此被称为“中共第一报人”。1948年12月,潘梓年调任中原大学副校长,1950年成为中原大学校长。