第三版:文化·视点

编者按:曲唱东西南北人间情,书说古今中外世上事。正月十三马街书会源远流长,历史悠久,长盛不衰,2006年5月,马街书会经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2013年被世界记录协会认定为“世界最大规模的民间曲艺大会”;被誉为中国曲艺文化的“活化石”。成为我县一张亮丽的名片,宝丰人引以为豪。多少年来,社会各界仁人志士对马街书会这一说唱文化进行研究与探讨,出书立传,为传承和保护这一国家级文化遗产贡献了智慧和力量。近日,由我县作者赵民强撰写的《“马街书会”浅探》一文,在中国曲艺家协会主办的国家级社科类学术期刊《曲艺》杂志2024年第4期“论坛”栏目上刊发,今本报予以刊发,以飨读者。

资料图片

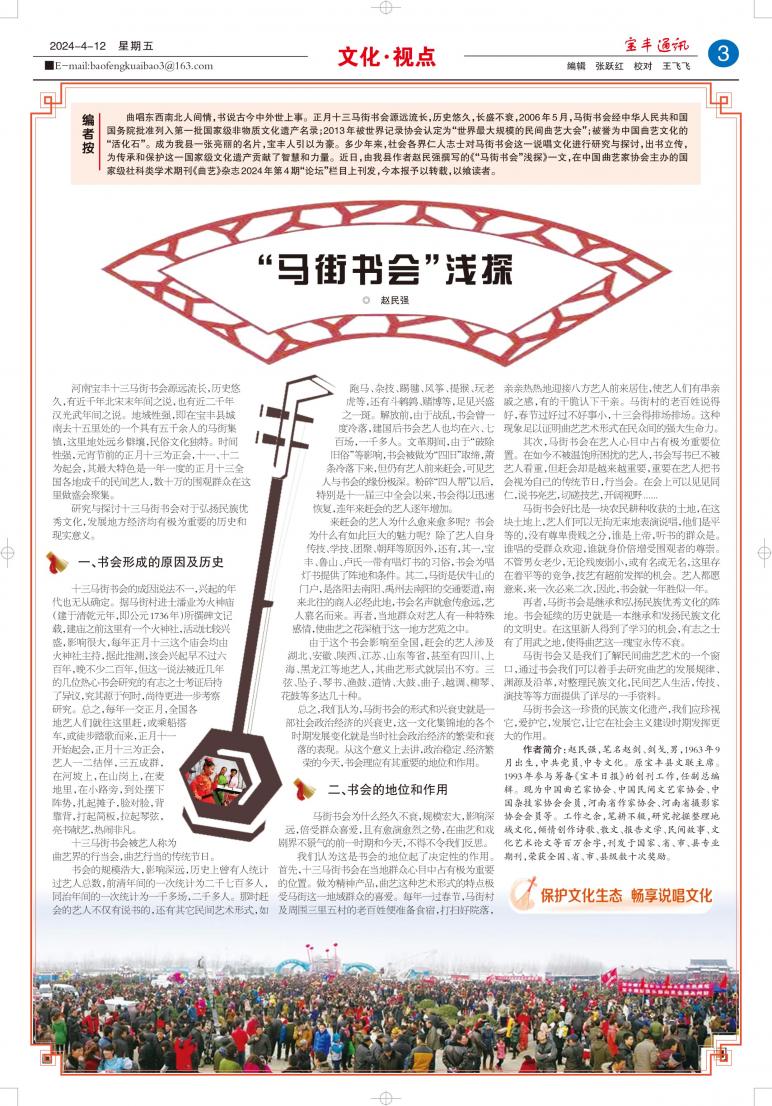

资料图片

河南宝丰十三马街书会源远流长,历史悠久,有近千年北宋末年间之说,也有近二千年汉光武年间之说。地域性强,即在宝丰县城南去十五里处的一个具有五千余人的马街集镇,这里地处远乡僻壤,民俗文化独特。时间性强,元宵节前的正月十三为正会,十一、十二为起会,其最大特色是一年一度的正月十三全国各地成千的民间艺人,数十万的围观群众在这里做盛会聚集。

研究与探讨十三马街书会对于弘扬民族优秀文化,发展地方经济均有极为重要的历史和现实意义。

一、书会形成的原因及历史

十三马街书会的成因说法不一,兴起的年代也无从确定。据马街村进士潘业为火神庙(建于清乾元年,即公元1736年)所撰碑文记载,建庙之前这里有一个火神社,活动比较兴盛,影响很大,每年正月十三这个庙会均由火神社主持,据此推测,该会兴起早不过六百年,晚不少二百年,但这一说法被近几年的几位热心书会研究的有志之士考证后持了异议,究其源于何时,尚待更进一步考察研究。总之,每年一交正月,全国各地艺人们就往这里赶,或乘船搭车,或徒步踏歌而来,正月十一开始起会,正月十三为正会,艺人一二结伴,三五成群,在河坡上,在山岗上,在麦地里,在小路旁,到处摆下阵势,扎起摊子,脸对脸,背靠背,打起简板,拉起琴弦,亮书献艺,热闹非凡。

十三马街书会被艺人称为曲艺界的行当会,曲艺行当的传统节日。

书会的规模浩大,影响深远,历史上曾有人统计过艺人总数,前清年间的一次统计为二千七百多人,同治年间的一次统计为一千多场,二千多人。那时赶会的艺人不仅有说书的,还有其它民间艺术形式,如跑马、杂技、踢毽、风筝、提猴、玩老虎等,还有斗鹌鹑、赌博等,足见兴盛之一斑。解放前,由于战乱,书会曾一度冷落,建国后书会艺人也均在六、七百场,一千多人。文革期间,由于“破除旧俗”等影响,书会被做为“四旧”取缔,萧条冷落下来,但仍有艺人前来赶会,可见艺人与书会的缘份极深。粉碎“四人帮”以后,特别是十一届三中全会以来,书会得以迅速恢复,连年来赶会的艺人逐年增加。

来赶会的艺人为什么愈来愈多呢?书会为什么有如此巨大的魅力呢?除了艺人自身传技、学技、团聚、朝拜等原因外,还有,其一,宝丰、鲁山、卢氏一带有唱灯书的习俗,书会为唱灯书提供了阵地和条件。其二,马街是伏牛山的门户,是洛阳去南阳、禹州去南阳的交通要道,南来北往的商人必经此地,书会名声就愈传愈远,艺人慕名而来。再者,当地群众对艺人有一种特殊感情,使曲艺之花深植于这一地方艺苑之中。

由于这个书会影响至全国,赶会的艺人涉及湖北、安徽、陕西、江苏、山东等省,甚至有四川、上海、黑龙江等地艺人,其曲艺形式就层出不穷。三弦、坠子、琴书、渔鼓、道情、大鼓、曲子、越调、柳琴、花鼓等多达几十种。

总之,我们认为,马街书会的形式和兴衰史就是一部社会政治经济的兴衰史,这一文化集锦地的各个时期发展变化就是当时社会政治经济的繁荣和衰落的表现。从这个意义上去讲,政治稳定、经济繁荣的今天,书会理应有其重要的地位和作用。

二、书会的地位和作用

马街书会为什么经久不衰,规模宏大,影响深远,倍受群众喜爱,且有愈演愈烈之势,在曲艺和戏剧界不景气的前一时期和今天,不得不令我们反思。

我们认为这是书会的地位起了决定性的作用。首先,十三马街书会在当地群众心目中占有极为重要的位置。做为精神产品,曲艺这种艺术形式的特点极受马街这一地域群众的喜爱。每年一过春节,马街村及周围三里五村的老百姓便准备食宿,打扫好院落,亲亲热热地迎接八方艺人前来居住,使艺人们有串亲戚之感,有的干脆认下干亲。马街村的老百姓说得好,春节过好过不好事小,十三会得排场排场。这种现象足以证明曲艺艺术形式在民众间的强大生命力。

其次,马街书会在艺人心目中占有极为重要位置。在如今不被温饱所困扰的艺人,书会写书已不被艺人看重,但赶会却是越来越重要,重要在艺人把书会视为自己的传统节日,行当会。在会上可以见见同仁,说书亮艺,切磋技艺,开阔视野......

马街书会好比是一块农民耕种收获的土地,在这块土地上,艺人们可以无拘无束地表演说唱,他们是平等的,没有尊卑贵贱之分,谁是上帝,听书的群众是。谁唱的受群众欢迎,谁就身价倍增受围观者的尊崇。不管男女老少,无论残废弱小,或有名或无名,这里存在着平等的竞争,技艺有超前发挥的机会。艺人都愿意来,来一次必来二次,因此,书会就一年胜似一年。

再者,马街书会是继承和弘扬民族优秀文化的阵地。书会延续的历史就是一本继承和发扬民族文化的文明史。在这里新人得到了学习的机会,有志之士有了用武之地,使得曲艺这一瑰宝永传不衰。

马街书会又是我们了解民间曲艺艺术的一个窗口,通过书会我们可以着手去研究曲艺的发展规律、渊源及沿革,对整理民族文化,民间艺人生活,传技、演技等等方面提供了详尽的一手资料。

马街书会这一珍贵的民族文化遗产,我们应珍视它,爱护它,发展它,让它在社会主义建设时期发挥更大的作用。

作者简介:赵民强,笔名赵剑、剑戈,男,1963年9月出生,中共党员,中专文化。原宝丰县文联主席。1993年参与筹备《宝丰日报》的创刊工作,任副总编辑。现为中国曲艺家协会、中国民间文艺家协会、中国杂技家协会会员,河南省作家协会、河南省摄影家协会会员等。工作之余,笔耕不辍,研究挖掘整理地域文化,倾情创作诗歌、散文、报告文学、民间故事、文化艺术论文等百万余字,刊发于国家、省、市、县专业期刊,荣获全国、省、市、县级数十次奖励。