第三版:特别报道·父城汝窑

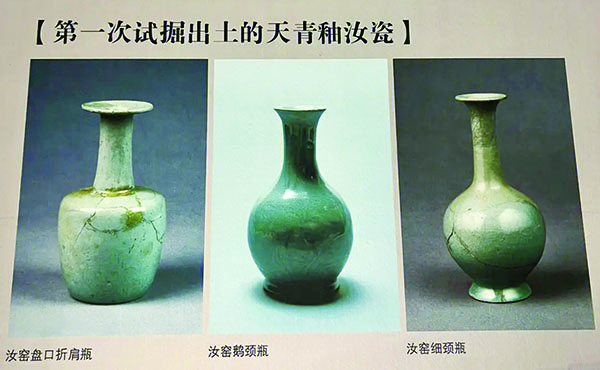

编者按:汝窑,是宋代“汝、官、哥、钧、定”五大名窑之首,也是传世量最少的著名窑口。汝窑为北宋皇室所垄断,史有“青瓷之首,汝窑为魁”的美誉。北宋晚期,汝窑青瓷烧造工艺达到我国陶瓷史上的极致。因宋金战乱,皇室南迁,汝窑工艺失传,其窑址尘封于历史之中。上世纪50年代至今,经过几代文博工作者的不懈努力,通过对宝丰清凉寺窑址的发现与发掘,不仅找到了汝窑汝瓷的中心烧造区,还揭露出烧制汝窑瓷器的窑炉、作坊等遗迹,为更深入地研究汝窑汝瓷提供了可靠的实物依据,对研究中国陶瓷史具有重要的意义。

清凉寺汝官窑遗址一隅 资料图

游客在清凉寺汝官窑遗址参观 资料图

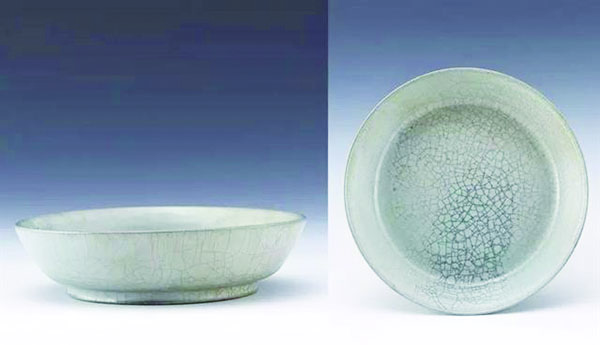

汝窑洗 上海博物馆

许多年后,王留现仍对于那次上海博物馆之行后悔不已,他压根就没想到会是那种结果,不过,汝窑千年之谜得以破解,他心中还是很欣慰的。

生于1930年的王留现,孩提时代,一个瓷器贩子整日在大营及清凉寺村一带收瓷器,敲着破锣吆喝:“我是孙三松,此次到东京;卖瓷器发了财,回到家里来;争(欠)您谁少您谁,我就还您谁;要软的(钞票)有软的,要硬的(银币)有硬的!”明月皎洁,繁星点点。在李文驿那株老槐树下,他依偎在外婆的怀里,聆听汝瓷的传说、挖宝人的故事。蓝莹莹的银河里缀满宝石般的星星,有白色,有黄色,有绿色,那么美妙,那么神奇,让人生出无限遐思……汗流浃背的舅舅回到家,小心翼翼地从怀里取出一件豆绿色的香炉,笑着说:“今儿可没白出力,我刨出一个小黑碗,正碰上姓孙的收瓷贩子就卖了,这个香炉太好看我没舍得卖,要用它给火神爷敬香用哩。”

《小放牛》是民间歌舞小戏中一段载歌载舞的男女对唱民歌。抗战胜利后,学校老师利用这个传统调门,赋予抗日内容,用一问一答的小唱形式,讲述一个牧童在日军占领村庄后逃难的经过。少年王留现演的牧童动作夸张滑稽,唱腔高亢,几场下来,他竟成了学校的“名人”。

中学肄业后,王留现先后在小学和中学任教,因能歌会写调入县文化馆,每每下乡或蹲点,他总会到清凉寺的沟沟坎坎,与老农倾谈,搜集资料,写出了白朗起义故事和几个剧本。县财政局在清凉寺村建陶瓷厂时,缺少技术人员,王留现阴差阳错地进了陶瓷厂。此后,他几乎天天泡在清凉寺、韩庄、白石坡、蛮子营,在坡岭河谷间徘徊、寻觅……

一天,受厂领导委派,他背着产品赶赴上海,参加全国陶瓷艺术展览会,在填写产品说明时他一挥而就:宝丰青瓷——汝瓷,由于它质高艺美,吸引了北宋皇室,舍定(瓷)用汝(瓷),并兴办官窑,使汝瓷大为发展。在当时的河南省陶玻界,无论专家或是官方都不约而同地把清凉寺古时烧制的瓷器称为青瓷,对汝窑研究多年的他强烈地意识到,自己带来试烧的产品需要标明“汝瓷”才为妥贴。展览会上,他带的汝瓷唐马、酒壶、花瓶及小鹿,以其胎质细洁、致密、釉色润泽如玉,青翠柔雅及造型古朴,博得与会专家和学者的肯定与赞赏。

回到郑州,河南省陶玻学会领导让王留现把在展览会上的“产品说明”再写一份,拿到河南省轻工业研究所去。他边回忆边写道:宝丰县陶瓷厂技术人员和工人群众在各级党委领导下,深入实际,走访群众,恢复历史名瓷——“汝瓷”和试制紫砂陶,为群众生产喜爱的酒具、茶具、花盆等工艺品,精心设计,反复实践,从原料、成型、烧成、彩绘等工序,密切配合,进行改进,经过半年多的努力,终于试制成功。

河北邯郸陶瓷研究所看到他的“说明材料”,向河南轻工科研所提出质疑:一是汝窑窑址究竟在何处?二是舍定用汝的出处?

接到这封“质疑”信,王留现既感到惊喜,又深感压力。惊喜的是,他的“说明”引起了社会的关注;压力是,自己知识浅薄,资料奇缺,要想引经据典拿出令人信服的答案,自感物证不足,尚有困难。于是,他找到河南省轻工科研所高级工程师李志彝,说出了心中的烦恼。李志彝开导道:“你们是个新厂,资料又不全,对汝窑窑址都没做定论,现在你们清凉寺认为在那里,又没有定,有何不可呢?二是舍定用汝的出处是‘定瓷有芒不堪用,遂让汝州造新瓷器’演变而来,意思都一样。”

李志彝先生帮助作了答复后,在王留现心里产生极大的震动,他深感科学的求真性和严肃性,更感到知识的贫乏,也激发了他研究汝瓷的信心和紧迫感。从那以后,他无论开会或者出差,都会到文物所、社科院、大学人类学系、文化馆寻师学习,增长见识。

作为一名从事陶瓷事业的技术人员,他觉得紫砂陶和汝瓷就像自己精心呵护的两个子女,又是宝丰县陶瓷产业派生出来的两个羽翼,既不矛盾,又相互补充和促进。对清凉寺的认识尚属于初步,但他却固执地认定小村有大文章可写,有更多的秘密可探。虽然陶瓷学界对官窑、民窑还没有分清楚,但他却能从残片中分得清优劣高下。他收集的数百片瓷片,还有几片是带有龙纹的,闲暇之余,面对那些残片,他的思绪常常飘得很远很远。在古代,龙纹是皇家的专用,不是谁想做就能做敢做的,凭这一点他判断其中隐藏着更大的秘密。

随着试验的步步深入,王留现于1983年夏季写出了《宝丰青瓷科研成果报告》:1977年6月,我到县瓷厂搞试验,意在研究“汝瓷”并使之得到生产。“汝瓷”属青瓷系,为区别于临汝,“汝瓷”故称宝丰青瓷。四年间,我们试验各种釉方130次以上,拟出各类青瓷釉方50多个,其中经过筛选,效果较佳的7个,参加上海、北京展出的产品所用的坯、釉配方是:坯料,石英30,白长石15,碱石43,毛土12;釉料,石英28.5,黄长石42,方解石15,碱石6,毛土3,钾滑石2.7,氧化锡2,氧化铁0.8。用这个配方烧制出的产品胎质洁白致密,釉色晶莹如玉,青翠柔润,端庄明洁,具有自己的独特风格。

1985年冬,王留现受邀加入中国古陶瓷研究会,并参加了当年冬季在郑州召开的年会。他没有发表论文,但心灵却得到了洗礼,对汝窑窑址在哪里有了冷静深入的思考。他手中掌握的汝窑标本已基本能说明问题,心中的青瓷世界比任何人都丰富多彩,汝窑在清凉寺的论据已相当清晰。而由于不具备专家话语权的自卑感,怕再遇质疑之难,加上没有发掘权,无文化层资料可证,他迟迟不敢声张。

会议结束,禹州几位同行说:“老王,你们那里有好多东西,带着俺们去看看吧。”

王留现与朱丑、邢国政、晋培章等转了几次车,从郑州一路风尘赶到清凉寺。好奇心使客人们边走边驻足观察村里的环境,当拐过十字路口时,后面有人大声问:“是买东西哩不是?!”王留现回头看见是赤脚医生王长录,随口说道:“不是哩,这是神垕几个伙计来参观的。”

送走客人,王留现去找王长录问:“昨天我们看着玩,你喊一声,是不是谁家有东西想卖?”

王长录说:“是哩,那是个盘,你想看现在就去看看。”说着,带领王留现来到同姓的一户村民家,主人把东西拿出来,王留现猛一看,上面似乎呈现着一层薄雾,眨眼间雾又散了,他心里蹦出四个字:雾光效应。拿在手里仔细端祥,吃惊非小,这是一件完整的灰青釉瓷盘(洗),底足外翻,颜色泛灰,韵味极其特别,不用放大镜就能看得出油奶奶的——如脂,里面有玛瑙样晶莹的东西,开片滋润,十分养眼。脑海又蹦出四个字:墨浸冻玉。如果说玉看上去很好,而这件宝贝更像玉在墨里浸过,非常的耐看。一般的瓷器没有这样的光泽,这是一件从未见过的瓷器。

他有些爱不释手地问:“以前刨出来过没有?”

“没有。”

“你这东西别人看过没有?”

“有,两个人来看过,我要1200元,他们嫌贵,因拿不准,说回去商量商量再来。”

接着,主人把红薯窖因下雨塌陷后,小孩出去玩时顺手捡到这件东西的经过简要说了一遍。王留现想,再早两个月前正好是秋天下雨,老红薯窖被雨水冲刷塌掉泥坯,露出瓷器,小孩玩耍回来就捡到了,时间可知,价钱也值,但他没有带那么多钱,只好说:“王医生,这件东西对我这个搞研究的当标本可不错,我想要,可我现在手里没钱,一个月才105元钱工资,你多注意些,有人来买别让买走,顺便再告诉我一声。”

过了一段时间,王长录找到他说:“你准备600元,换成新钱,我再去说说能拿回来就拿回来算了。”

王留现借了200元钱,加上积攒几个月的工资凑够600元,到银行专门换成新钱,王长录独自带着钱到邻居家把那件瓷器买到了手。

1986年10月,中国古陶瓷研究会年会在西安召开。王留现带着那件瓷洗、一包瓷片和一篇论文赶奔西安。就在这次会议上,连他自己和专家们都没有料到,他爆出的冷门竟然成为寻找汝官窑遗址的一个拐点,成为中国陶瓷史上的一次重大转机。

休会期间,王留现把所带的瓷片让多位陶瓷专家观看。第二天吃过午饭,他把那件灰青釉洗拿给耿宝昌看,拿给叶喆民看……上海博物馆古陶瓷专家汪庆正因有急事要提前回去,正遇到王留现,他心里忐忑地说:“汪老师,我带件东西想麻烦请您给看看。”

汪庆正愣了一下,反问道:“啥?”

“汝窑的东西。”

“好,你拿来吧。”

王留现紧跑慢跑到自己房间取出那件汝瓷洗交给汪庆正,汪庆正拿在手里,“哎哟”一声,眼睛顿时空明:“咦,你咋不早点让我看哪!”

他放在床上,蹲下身子,边审视边伸出大拇指旁若无人地称赞道:“嗯!高!独一无二!”

说过之后,他又感到有些难以置信地问道:“你是从哪里得到的?”

“是在我们河南宝丰清凉寺挖出来的。”

“宝丰以前是不是归属汝州?”

王留现点了点头,汪庆正痛快地说:“这就对了。”

王留现还想从他的口里得到更多信息,可汪庆正却打住不说了。只是淡淡地嘱咐道:“这件东西不错,可要收拾好啊!”说完,看了看表,和王留现握手告别,急匆匆地赶飞机去了。后来,汪庆正在他出的一本书中写道:“看到那件瓷洗的第一眼,我被惊得目瞪口呆,有一种失重的感觉。”

汪庆正提前回沪后,把在会上看到的那件洗的惊喜心情说给了陶瓷组的范冬青、周丽丽两位女干将,并派两人用最快的速度赶往清凉寺……

1987年4月的一天,王留现在试验室正忙于工作,邮递员送来一封上海博物馆的信。王留现打开来,信签上竖排着娟秀的钢笔字:

留现同志:

西安握别,谅必工作顺利身体健康为颂。我返沪后本想及时与你联系,奈琐事缠身,不得稍闲。西安所见青瓷洗一只尚称完整,你如能携来上海,与我馆藏品比较核对,当能作定论,来沪的往返车旅费及上海的住宿费均可由我馆负担。何时来沪请能告知。

此致

敬礼

汪庆正谨上

四月十七日

王留现安顿好工作,带着那件珍贵的汝瓷洗匆匆登上了南下的列车。到了上海博物馆,汪庆正副馆长和青铜器专家马承沅馆长请他吃过饭,回到招待所,汪庆正说:“国家文物局顾问谢某是文物法的制定者,前些时来调研工作,问我们,你们没去过千里之外的清凉寺,你们咋知道的汝窑,派人去采集瓷片标本?我们如实说了,说西安年会上见到宝丰王留现带的东西,我们才派人去调查的,采集到一些标本和窑具,为此断定清凉寺就是汝窑窑址的。谢某说,那是国家的珍贵文物,个人不得收藏,要动员他捐献给国家。你看,国家文物局都知道了,今儿个就是给你商量一下,想请你把这件文物捐给我们上海博物馆。”

王留现不卑不亢地提出自己的想法:“我是河南人,我们河南博物馆也没有汝瓷,要捐也应该捐给河南,捐给你们咋说呢?我回去如何给河南交待?”

汪庆正说:“清凉寺以后发掘了,河南有的是,再说你捐献也是宣传你们河南清凉寺的,希望你捐献给我们博物馆,国家会给你一大笔奖金作为补偿的。”

王留现从对方口气里听得出,不捐恐怕不行,他后悔不该把宝丰的宝物带到上海。更懂得国家文物政策,他掂量来掂量去,再回去恐怕不可能了。为了宣传河南、宣传宝丰、宣传清凉寺,捐就捐了吧,只好答应道:“那就捐吧。不过,捐献总得有个凭证,你得让国家文物局给我个证书,我回河南有人问起来也好有个交代。”

“可以。”汪庆正答应得很干脆。

与此同时,上海博物馆的范冬青、周丽丽通过两次调查,依据在清凉寺采集到的与上海博物馆汝窑瓷器相同的瓷片,抢前一步,首次向世人宣布:宋代汝窑窑址在河南发现——专家称这一发现“为我国陶瓷史上的大事”。

王留现回到家后,上海文物局转给他一纸捐献证书,其实是一张奖状,上写:

王留现同志将珍贵文物汝窑洗壹件献给国家,化私为公,殊堪嘉佩,特发此状,以资褒扬。

国家文物事业管理局

一九八七年十月十六日

接着,由汪庆正、范冬青、周丽丽等合著的《汝窑的发现》出版发行。拂去千年尘埃,揭开神秘面纱,几代人苦苦寻觅的宋代汝官窑遗址竟然会在宝丰清凉寺发现,多少人为之兴奋感叹。

1987年10月,由河南省文物研究所派出的精兵强将赶赴清凉寺……如果说发现一件稀世陶瓷珍品如同发现一颗明星,那么在王留现眼里,汝窑的发现无疑发现了一片灿烂的星空。当古陶瓷专家苦苦寻觅半个多世纪的心结得以了却,当中国陶瓷史上的悬案得以了结,当汝瓷窑窑址发现的消息不胫而走之时,作为一名民间汝瓷爱好者——王留现产生了大胆的设想,那就是要筹建宝丰县汝瓷研究所,通过对古汝瓷造型、釉色、烧制的研究,把失传了数百年的神秘烧造技艺,用先进的科技手段分析查找出来,使先辈们空前绝妙的传统技艺得以传承,使汝瓷文化得以弘扬。

1988年3月,王留现把写好的筹建汝瓷研究所方案,呈送给县经委领导,他在方案中写道:汝瓷是宝丰的王牌,紫砂是宝丰之一宝,除此宝丰陶瓷还有两颗明珠,一颗叫天目瓷,一颗叫宋三彩,宝丰的天目釉不亚于驰名中外的“建盏”。宝丰的宋三彩具有独持的艺术风格。目前,宝丰是紫砂独放,王牌未亮,两颗明珠,土内埋藏。应买王牌、购“珠”“宝”,使黄土变金,经济更加腾飞。

1988年10月,中国古陶瓷研究会、中国外销陶瓷研究会年会暨学术讨论大会在湖南衡阳召开。当时,汝窑被发现后,学术界出现了一些争当汝窑发现者的势头,针对这一情况,王留现在会上宣读了他的论文《对汝窑发现的反思和几个问题的探讨》,引起了与会者的关注和震动。

人们不禁要问,在较短时间内,在同一地点,出现了这么多汝窑的发现者,而且他们的职业、工作地址、所在单位各不相同,有的相距甚远,那么,他们是怎样发现汝窑的呢?在众多发现者中,究竟谁是最早发现者呢?

发现者各有其说,各有其理,但每个发现者所做的贡献将受到学术界、陶瓷界的关注和评议。

1989年2月28日的《平顶山日报》上刊登报道《王留现的三个发现》称,自从父城改名宝丰,已经历了好几百年,然而没有多少事实可以使“宝丰”名副其实,宝丰有宝吗?有,因为有三个发现,新兴的北方陶都、汝窑遗址在清凉寺、宝丰县有硅化木。之后不久,《中国陶瓷》上发表了《谁是汝窑第一发现者》的文章,称汝官窑的第一发现者是宝丰人王留现,并肯定了他在汝官窑的发现和汝瓷的研究上所做出的贡献。

汝窑的发现促成了河南省第三届古陶瓷学术讨论会于1989年10月在宝丰召开,代表们参观了汝窑遗址,讨论热烈,收获很大。王留现在会上宣读了他的论文《汝窑新议》,对汝窑的历史、器物等提出了新的见解,引起与会者的共鸣。

汝窑的发现不仅解决了中国陶瓷史上的一大悬案,也为研究汝窑内涵找到了考古依据,它在我国陶瓷发展史上的重要地位和深远影响,对它的开发利用将有其重大的经济意义和社会意义。每一位了解汝瓷的宝丰人都知道,上海博物馆之所以能够设立展览橱窗,与清凉寺的瓷片不无关系,与王留现捐献的那件汝窑洗不无关系。

中原农民出版社出版的《腾飞之路》中有《霜愈重而枫愈红》的报告文学称,王留现:他就像一株小草,总是那么不声不响,就是在这不声不响中,做出了一件件惊天动地的事业,以仅有的新绿妆点了故乡肥沃的土地。有人说,他更像一片枫叶,虽霜冻而不凋,霜愈重,红愈烈,他那烈火般的红点燃了一炉炉窑火……如今,他已届暮秋,距生命的终点越来越近了。但是,在他生命的长河中,他还能搏击出朵朵闪光的浪花吗?

凭着对汝瓷研究的特殊爱好,王留现徒步踏遍了清凉寺四周的山山水水,摸清了汝瓷原料的家底,写出了《感悟汝瓷》和《关于汝窑所用原料的探讨》,并制作了《河南省宝丰县清凉寺汝窑原料产地位置分布图》,试图从发现的原料中破译古代烧制汝瓷的密码。

从宋代的汝窑,到20世纪七、八十年代寻觅,再到后来遗址发掘、保护大棚到现在建成的“清凉寺汝官窑遗址展示馆”和“宝丰汝窑博物馆”,从清凉寺的整体搬迁、新村建设,到正在实施的“汝窑小镇”“陶瓷学院”,从宝丰陶瓷厂聘请江苏宜兴技术人员,到清凉寺村一百多家企业、作坊,线上线下销售,到河南省“乡村文化合作社”试点——清凉寺村文化合作社,历史翻过了一页又一页,时光交替着一个又一个轮回,清凉寺凭着汝窑的名片已经走在了汝窑传承、文化兴村的道路上,汝窑名片将为宝丰、为清凉寺带来多大的利益,谁也说不清。

王留现像一枚小小的火柴,点亮了历史的明灯,若干年后,他的名字也许会被人遗忘,但他在人生道路上的执着探索,以及对汝窑文化的传承将会载入史册。

但愿王留现感到后悔的事以后不再重演! (作者:潘运明)