第三版:父城·故事

仲春时节,惠风和畅,记者偕友走进了河南省历史文化名镇商酒务镇,探寻“酒务春风”背后的故事。

商酒务镇位于宝丰县城西北约13公里,历史悠久,是宛洛古道要冲,境内有石河、净肠河、泥河、浣河,洛(洛阳)叶(叶县)公路,焦枝铁路,宁洛高速,焦唐高速,面积62.2平方公里,下辖25个行政村,人口4.5万余人。

商酒务村是个大村,人口约4000多人,曾名春风寨,是镇政府所在地。夏禹时,酒祖仪狄在商酒务造酒。北宋时,这里是全国榷酒集散地,“程朱理学”的创始人之一——程颢曾在这里监酒,创办了春风书院,宝丰古八景之“酒务春风”指的就是这里。解放战争时期,中原局、中原军区、中原野战军司令部分别进驻该镇的赵官营村和北张庄村,中原军区供应部设在商酒务村。

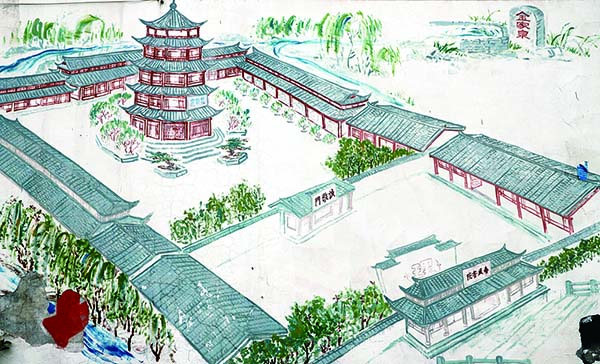

位于商酒务村的春风书院旧址还原图

商酒务榷酒遗址

金家泉旁的碑刻

仪狄造酒开先河

在商酒务村西南角,有一泉名曰金家泉,泉水流入之河名曰浣河,浣河一股向东流,一股折向北环绕村内后,顺着南大街西沿向南出村,而后两股水流交汇,流水圈出之地似一岛屿,被当地人誉为“南海子”。

仪狄(公元前约2176年-约2082年)居商酒务村,过着平凡的农耕生活。一日,仪狄在金家泉旁田间干活,家人送饭至地头。他在地头吃过饭后,随手摘了几片桑叶,把剩下饭菜包起来,放置水边。数日后,仪狄发现桑叶包里流出的汁液,绵香可口,后经反复琢磨,多次调制,发明了酒,酒祖仪狄造酒之说由此而生。

春秋的《世本》载:“仪狄始作酒醪,以变五味。”地理图志书《星野图考》载:“汝南应野(今宝丰)多酒事。仪狄造酒汝海之南,应邑之野,取其水耳。”汉代刘向编著的《战国策》记载:“昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之”东汉字圣许慎在《说文解字》中记载:“古者仪狄作酒醪,禹尝之而美。”

唐代,村民编有《村语》刻在石碑上:“村旁古造金家泉,禹凿商开流不断。冬天热来夏天寒,流经寨子润姜园。仪狄村祖秘方传,福我境地醴甘甜。上有千载衍后代,天赐神造袭平安。”宋代,村里有首歌谣:“祖师艺技传,依赖金家泉。商时酒坊多,沿边锅对锅。春风引进寨,移锅官家开。商酒两把壶,宋时兴酒务。派官来监酒,定名古镇由。”这也许就是今人把“商酒务”镇念为“双酒壶”镇的缘由吧。

宋代,商酒务有十里长街,北门在宝丰县赵庄镇官衙(紧挨虎狼爬岭),南门在如今鲁山县梁洼北岭。梁洼北岭曾有一石砌寨门,上刻有“商酒务南门”五个大字。彼时,这里有酒坊72家,其中酒务7家,院务65家,可谓是“千家立灶,万户香飘。烟囱如林,酒旗似蓑。车马接运,舟楫塞河。”诗云:“蒸酒开了锅,烟雾把日遮,染坊无法开,气得把窝挪。”这些诗句,再现了当时72家酒坊发酵锅掀开时雾气蒸腾、遮天蔽日的盛况。

《宝丰县志》二十一编第八章《文物古迹》中载:“商酒务榷酒遗址,为隋唐时期造酒遗址。位于县城西北13公里商酒务村北约300米处古路沟两岸。遗址总面积约3万余平方米,遗物埋藏甚丰。发现有烧酒锅数处,古井一眼及大量北宋对子钱、汝瓷、钧瓷、白瓷等酒器残片颇多。”2016年该遗址被河南省人民政府公布为第七批省级文物保护单位。

酒务春风传佳话

北宋年间,官方将酒坊划分为酒务和院务两种,资产在两万贯以上的酒坊为酒务,两万贯以下称院务,朝廷派官员管理。酒务派务监、都监、同监,最多4人;院务派都监、同监,最多不超过3人;资产在千贯以下的派酒监,官职不低于武职校尉。

当时,宝丰在汝州治下,汝州10个酒务中,商酒务占其中7个,可考名字有6个,分别是“商酒务”“商酒”“郑酒务”“双酒务”“铜斗酒务”“正酒务”。为加强酒税管理,朝廷派北宋大理学家程颢到商酒务监酒。

程颢(1032-1085),字伯淳,号明道,河南洛阳人,北宋著名理学家。嘉佑二年(1057年)登进士第。历官鄠县主簿、上元县主簿、泽州晋城令、太子中允、监察御史、镇宁军节度判官、宗宁寺丞等职。元丰六年(1083),程颢被派往汝州监酒,任监司。当时,官署设在汝州治六十余里的榷酒集中地龙兴县商酒务(今河南省宝丰县商酒务镇)。

程颢在商酒务监酒时,在“南海子”搭桥盖房,建起了“春风书院”,慕名而来者络绎不绝。时任左正言的朱光庭(1037年-1094年,字公掞,河南偃师人,北宋哲学家程颢的门人)在此受教月余,后有人问他有何感受,朱光庭说:“我如在春风里坐了一月”,宋朝朱熹《伊洛渊源录》卷四:“朱公掞见明道于汝州,逾月而归。语人曰:‘光庭在春风中坐了一月’。”这便是“如坐春风”成语的来由。

宋元丰八年(1085)三月,宋神宗驾崩,程颢赶到开封吊唁。回到任上便一病不起,数月后病逝于监酒任上。时年54岁。程颢去世后,当地官员、酒坊老板、商人及其弟子共同集资,在“春风书院”内修建了三间祠堂。因程颢生于明道元年,故将其祠堂命名为“明道祠”,当地人称为“程夫子庙”。明嘉靖四十一年(1652),明道祠内修建春风亭,明清两朝六次重修。

明成化年间纂修的《宝丰县志》记载了“宝丰八景”,时任宝丰教谕的曹轸曾赋诗宝丰八景之一的“酒务春风”:“百尺楼台数里环,醉乡深处酒贤关。千家春散陶巾里,万斛愁消毕瓮间。远近旆帘如上箬,依稀风景似中山。我思监正因过此,分得余春上笑颜。”

清嘉庆二十二年(1817年),时任宝丰知县的秦伯度主持重修“明道祠”,《增修程明道先生祠碑记》记载:“于是携邑中之士,坐春风之亭,举杯相贺,畅然为乐,因高瞻远瞩,顾众宾而言曰:登斯亭中,北望汝坟,烟波飘渺,若远若近,庶几可隐君子乎!而其南则鲁阳元次山,颜鲁公之遗址在也。东望凤岭龙溪,磅礴郁积,荟蔚缤纷,夫其无钟灵而毓秀者?西俯五龙泉,喷激万状,令人思阳夏侯之功威烈而励其忠贞,则斯亭又非仅为游息登啸之所,而穷览山川,旷怀今古,尤是以扩胸而涤邪秽也!若夫春秋佳日,二三同好,咏歌先生,相与寻孔颜乐处,则斯亭更有春风沂水之恩焉!今而后斯人斯士勉乎哉,光先生之所志,学先生之所学,不徒瞻其祠,登其亭也,此则余之所厚望也夫!”该碑文道出了当时“春风亭”蔚为壮观景象和重修的愿望。

清末民初,明道祠和春风亭均毁于战火。如今,“酒务春风”的佳话深深地扎根在这片土地上。

红色旧址启后人

钟灵毓秀,岁月生香。1948年5月26日前后,中共中央中原局、中原军区、中原野战军司令部分别进驻该镇的赵官营村和北张庄村。刘伯承、邓小平、陈毅等在这里居住达半年之久,部署指挥了宛西、宛东、开封、睢杞、襄樊、郑州、桐柏、江汉等战役,开展了解放区的工作,使这里成为中原红色首府,政治、军事、文化、经济的中心。

7月1日,中共中央中原局以晋冀鲁豫(后称中原野战军)野战分社为基础,在赵官营村成立了新华社中原总分社;8月23日在这里成立中州农民银行总行,开展了中州币的发行和新旧币的兑换业务,成为解放区红色金融中心

当时,中原军区暨中原野战军司令部与其直属的机要处、作战处,设在该镇的北张庄村;司令部直属的通讯处设在北张庄西约百米远的皂角树村,军政处和情报处设在该镇北张庄东边约200米远的何庄村;中原军区政治部驻扎在该镇北张庄东南约1公里的柳林村,政治部所属的组织部、保卫部等机关也设在柳林村,中原军区将供给部及其下属机构设在商酒务村。太岳、太行和华北老解放区支援中原的兵员和物资、弹药,均经商酒务村进行中转。如今,军区供给部旧址一部分为民房,一部分为商酒务村村部。

期间,中原军区司令员刘伯承给军政处长杨国宇谈起“酒务春风”典故,欲去商酒务,后闻春风亭不复存在,未前往。杨国宇在后来的日记中写道:“程明道夫子,在商酒务之书院被毁,春风亭无亭,古迹无迹,在战争中被毁了。”

春风拂大地,古地焕新颜。行走在这片古老的土地上,沐浴着暖暖的春风,目睹着这里灿若繁星的文物,耳闻春风书院旧址上校园里朗朗读书声,感受着数千年历史文化为乡村注入的发展活力,亦如坐春风。 (郭明远 文/图)