第三版:文化·视点

平顶山博物馆根据历史资料复刻的《香山大悲菩萨传》碑 王尧 摄

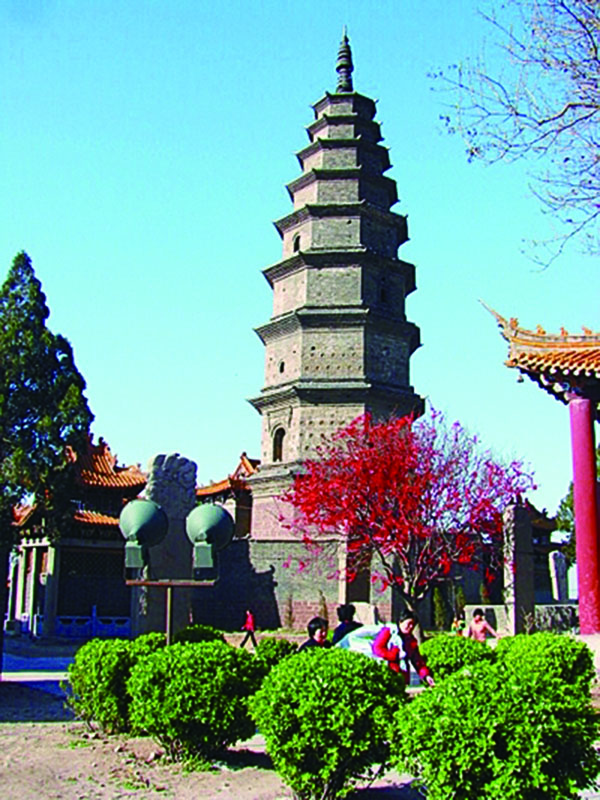

香山寺观音大士塔 资料图片

香山寺景区位于平顶山市宝丰县与新华区交汇处,其香山寺距今已有1800余年历史,被佛教界尊为观音祖庭。其观音大士塔下券洞内,存有北宋元符三年(1100年)《香山大悲菩萨传》碑,碑文详细记载妙善公主修行成道事迹,为国内最早观音传说实物佐证。

《香山大悲菩萨传》碑文由时任汝州知州蒋之奇撰文、翰林学士承旨蔡京书丹,香山寺因此而成为中国名胜并收入《中国名胜词典》。2024年6月,《“东坡行旅”中国文物主题游径总体规划》出台,苏东坡与蒋之奇、蔡京的交集被提及,使得“平顶山香山寺寻找苏东坡”引起人们关注。

苏东坡与同年蒋之奇交情深厚

北宋的汝州隶属京西路,是屏卫京师的“四辅”之一,知州由太中大夫(从四品上)担任。它既是朝中名臣退居赋闲之地,又是年轻俊髦之士入仕京城的跳板。苏轼同年蒋之奇,元符二年(1099年)以太中大夫、翰林侍读学士徙知汝州,香山寺住持怀昼派人邀请蒋之奇到香山寺鉴赏据传为唐代道宣律师的弟子义常写的一篇记载妙善公主如何在香山化身为大悲菩萨的文章。蒋之奇读后深为感动,于是稍作润色,并撰赞诗一首附在篇末。一个月,蒋之奇被调往庆州(今甘肃庆阳)。在他走后第二年,香山寺住持便把他润色过的《香山大悲菩萨传》和赞诗,勒石于香山寺内。

蒋之奇,字颖叔,江苏宜兴人,嘉祐二年(1057年)和苏轼同第中进士。当年殿试后,仁宗皇帝在皇家花园“琼林苑”为新科进士举行招待宴会,称“琼林宴”。当晚,二人同桌而坐,蒋之奇向苏轼介绍了家乡的山水,诚邀其做客常州。据宜兴市太华镇《胥井蒋氏宗谱》载:苏轼、蒋之奇“琼林坐相接,遂约卜居阳羡”,订下“鸡黍之约”。

27年后,苏轼由黄州“量移”汝州。当年八月,他乘舟行至真州(今江苏仪征)时与蒋之奇相遇。蒋之奇时任江淮发运使,江淮发运使的办公地点就在真州。二人诗文唱和。此时,苏轼乘舟赴任汝州,一路上形单影只,只有秋风和江上波浪相随,遂作《次韵蒋颖叔》诗一首:“月明惊鹊未安枝,一棹飘然影自随。江上秋风无限浪,枕中春梦不多时。琼林花草闻前语,罨画溪山指后期。岂敢便为鸡黍约,玉堂金殿要论思。”

在蒋之奇的帮助下,苏轼在宜兴黄田村买田,并作《菩萨蛮》(买田阳羡吾将老)词一首以记其事。

苏轼任职汝州团练副使期间共留有138首诗词112篇文,《题西林壁》和《石钟山记》是这段时间的代表作。

“元祐更化”期间,苏轼、蒋之奇和钱勰、王钦臣,因年龄相仿、政见相近,交游唱和,共同活跃在元祐诗坛,史称“元祐四友”。其中,《全宋诗》收入苏轼与蒋之奇唱和诗不下十首。苏轼所撰《蒋之奇天章阁待制知潭州制》《蒋之奇可集贤殿修撰知广州制》中对其评价甚高。后苏轼与蒋之奇遭到政敌迫害,同入“元祐党籍”。崇宁三年(1104年),74岁的蒋之奇卒于故里后不久,朝廷恢复其官职,追封魏国公,谥号“文穆”。

蔡京初仕跟随世交东坡学书法

在蒋之奇离开汝州的第二年,香山寺住持请时任翰林学士承旨的蔡京书丹,将经蒋之奇润色的《香山大悲菩萨传》勒石于香山寺内。

熙宁四年(1071年)十一月,苏轼到杭州任通判,蔡京父亲蔡准(仁宗景祐元年进士)时任都官郎中,与苏轼交游甚欢。熙宁五年(1072年)四月,蔡准邀请苏轼同游西湖,两人诗文唱和。苏轼有《和蔡准郎中见邀游西湖三首》收入《苏轼诗集》卷三。熙宁六年(1073年)八月,苏轼与蔡准同游杭州名胜大涤山洞霄宫,诗文唱和。苏轼作《洞霄宫》诗云:“上帝高居愍世顽,故留琼馆在凡间。青山九锁不易到,作者七人相对闲。庭下流泉翠蛟舞,洞中飞鼠白鸦翻。长松怪石宜霜鬓,不用金丹苦驻颜。”

苏轼诗中的“作者七人相对闲”中的“七人”其中就有都官郎中蔡准。南宋王思明在蔡准《游大涤山》诗后云:“东坡诗称‘作者七人相对闲’,盖同游者都官郎中蔡准、管勾少卿吴天常、大监乐富国、管勾郎中闻人安道、管勾郎中俞康直、直管勾张日华暨坡凡七人也。坡既首唱,余亦和之,冰火之后,独蔡诗得附坡不泯。”蔡准一生中留下唯一的一首诗,就是这次与苏轼在洞霄宫的唱和诗:“大涤洞沈沈,天柱风嶪嶪。人世悲落花,观松无易叶。朝夕樵风生,云鹤闲情惬。何当采玉芝,真踪从此蹑。”

蔡京熙宁三年(1070年)进士及第后,第一个岗位是去杭州钱塘县当县尉,蔡京比苏轼小10岁,当时蔡京23岁,苏轼33岁。由于苏轼与蔡京的父亲蔡准的交往在先,蔡京与苏轼就可谓世交。在苏轼指导下,蔡京跟苏轼一起研习徐季海的书法。徐季海即唐代书法家徐浩,字季海。精于楷书,曾任会稽郡公,人称“徐会稽”。

因楷体书写神庙用大字最受欢迎,在熙宁、元丰年间,掀起了学徐浩大字的书学浪潮。而此次流行书风的引导者应该就是苏轼与蔡京。

《蔡京书法研究》中指出:“因苏东坡学颜书影响了蔡京,蔡京书丹的《香山大悲菩萨传》碑就是吸取了颜书的风格。”

苏轼在古印度佛教“中国化”中的贡献

元祐八年(1093年)九月,苏轼出知定州(今河北定州)。次年,党祸再起,苏轼因“凡作文字,讥斥先朝”,四月十一日,落端明殿学士,翰林学士兼侍读,依前左朝奉郎知英州(今广东英德);十三日,复降充左承议郎,仍知英州。闰四月三日,告命下,遂罢定州任(今河北定县),八月再贬惠州。年已57岁的苏轼贬谪途中路经金陵(今江苏南京)城南十二里崇因寺。“金陵崇因禅院长老宗袭,自以衣钵造观世音像,极相好之妙。”岭南向为瘴疠之地,儋州更被视为必死之地。此时,苏轼深感人生未卜,虔诚地在观音像前祈告:“吾北归,当复过此,而为之颂”(《苏轼文集》)。

苏轼于建中靖国元年(1101年)北还,五月一日舟至金陵,复至崇因院,兑现了自己的承诺,遂作《观世音菩萨颂》。苏轼贬谪黄州自号“东坡居士”,标志着他加入北宋居士佛教行列。

苏轼在《观世音菩萨颂》中把儒家的核心思想“仁、义、勇、智”和观音菩萨的“慈、悲、忍、忧”相比附,提出了认知观音经典的“无冤故仁,无亲故义。无人故勇,无我故智”的“四无”观,为观音文化这一外来文化的中国化提供了新的理论基础。苏轼的《观世音菩萨颂》和蒋之奇所撰《香山大悲菩萨传》是古印度佛教改造成为汉传佛教的里程碑。

崇宁五年(1106年),苏轼生前好友李之仪移居金陵,为崇宁四年病故的妻子踏勘墓地,来到崇因寺。从与之有二十年交谊的禅院钦长老口中获悉东坡碑事,连忙追问《观世音菩萨颂》石碑的下落。钦长老说差不多成碎块了。李之仪不甘心,执意要钦长老带他去寻碑。钦长老被他的真情打动,领他来到寺库的米廪后面,从几寸厚的尘土中将碑拽出来。用水洗涤后,只见碑面灿然如新,碑的上部为马祖及庞居士的雕像,已断裂,但苏轼写的《观世音菩萨颂》却完好无损。 (刘继增 张鸿雨)